Récemment, un énorme coup de pub a mis en avant, de façon anormale, un livre considéré comme étant une référence dans le domaine de l’islamologie. Il s’agit du travail, publié en 3 volumes, intitulé Le Coran des historiens, paru en novembre 2019 aux éditions Le Cerf.

Voyons voir d’abord la façon par laquelle ce travail est présenté.

Présentation de l’éditeur

Un événement mondial ! Objet de toutes les controverses, le Coran n’avait jamais été commenté par les historiens. Réunissant 30 meilleurs spécialistes internationaux, cette somme unique lève un tabou et inaugure une ère nouvelle d’interprétation.

Première mondiale, ce monument savant et accessible, qui réunit trente spécialistes internationaux, offre, en trois mille pages, une synthèse complète et critique des travaux passés et des recherches présentes sur les origines du Coran, sa formation et son apparition, sa composition et sa canonisation : vingt études exhaustives sur le contexte introduisent ici à l’analyse circonstanciée du texte, les éléments archéologiques et épigraphiques, les environnements géographiques et linguistiques, les faits ethnologiques et politiques, les parallèles religieux éclairant, verset après verset, en un commentaire total les cent quatorze sourates du livre fondateur de l’islam.

Une aventure inédite de l’esprit.

Une somme sans précédent dans l’histoire.

Une contribution majeure à la science.

Une avancée décisive pour la compréhension mutuelle des cultures.

Biographie des auteurs

Professeur des Universités, membre de l’Académie Ambrosienne de Milan, Mohammad Ali Amir-Moezzi est directeur d’études à l’École pratique des hautes études/PSL. Guillaume Dye est professeur d’islamologie à l’université libre de Bruxelles, membre du Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL).

Interview de Guillaume Dye : « Une révolution est en cours dans l’approche du texte coranique »

Guillaume Dye est professeur d’islamologie à l’Université libre de Bruxelles (ULB). Il a co-dirigé, avec Mohammad Ali Amir-Moezzi, l’ouvrage Le Coran des Historiens, publié aux éditions du Cerf, qui recense les travaux de trente spécialistes du Coran. « Le Coran des historiens » remet en question la tradition musulmane en réévaluant les conditions d’élaboration du texte sacré de l’islam.

Propos recueillis par Catherine Golliau ».

Publié le 18/11/2019 sur Le Point : https://www.lepoint.fr/culture/guillaume-dye-le-coran-est-un-texte-lie-a-l-antiquite-tardive-18-11-2019-2348142_3.php

Nous procéderons, lors de notre analyse, étape par étape, en commençant par rappeler quelques éléments autour des deux auteurs qui ont dirigé cet ouvrage collectif, puis de revenir sur les différentes affirmations énoncées lors de l’interview, et enfin, critiquer certains aspects du travail s’étalant sur les 3 volumes.

A propos des auteurs

Ali Amir-Moezzi est un chercheur compétent (au niveau de la formation et de la langue et de l’accès aux manuscrits dans le monde musulman), de culture shiite, mais se disant agnostique (du moins auprès de ses élèves), il n’est donc pas musulman (ni au sens sunnite, ni au sens shiite) contrairement à la façon dont certaines personnes le présentent. Ses opinions personnelles n’engagent donc en rien les shiites ou le shiisme. Néanmoins, il ne fait pas preuve d’honnêteté intellectuelle, et malgré l’intérêt documentaliste de ses recherches, il est plus dans l’idéologie (surtout la haine du sunnisme et des courants majoritaires du shiisme), ce qui le pousse à occulter tous les éléments historiques, sociologiques, archéologiques et linguistiques qui contredisent ses opinions personnelles, élevées au rang de thèse. Pour cette raison, il a été critiqué par des élèves et doctorants car son attitude était très partiale dès qu’il s’agissait de valider des thèses qui n’allaient pas fondamentalement dans la direction de ses opinions personnelles. Ses compétences ne sont donc nullement remises en question, mais son manque de neutralité et son obsession nourrissant constamment sa vision complotiste dénuée de fondement historique, gâchent tout le reste.

Avec Guillaume Dye, c’est encore plus cocasse, car il n’a pas la maitrise de la langue arabe, ses carences dans l’histoire du monde musulman (et notamment sur l’histoire politique des premiers temps de l’islam) sont effarantes, tellement les erreurs commises sont grossières, ce que même des étudiants qui l’avaient eu comme professeur avaient déjà soulevé. Ces opinions personnelles, élevées aussi au rang de dogmes sont souvent moquées et rejetées par l’ensemble des spécialistes du monde académique, même au sein de son université (l’ULB : L’Université Libre de Bruxelles), ce qu’ont relaté plusieurs de ses élèves et des professeurs qui donnent cours également à l’ULB. Sa compétence n’est pas établie, et il ne fait nullement autorité en la matière (islamologie). Lors d’échanges et de débats, il est très vite dépassé, y compris par des étudiants avertis. Sa recherche est motivée essentiellement par une lutte idéologique, plus que par la recherche de la vérité et la recherche historique. Dans ses quelques travaux, il omet également tous les travaux et faits historiques qui contredisent, ou nuancent radicalement, ses opinions qu’il impose comme des vérités dogmatiques, alors qu’il n’en est rien (aucune démonstration n’étaye ses affirmations). Que ce soit en tant que chercheur ou en tant que professeur, son autorité (compétences, méthodologies et comportement) a été sérieusement contesté (il suffit d’interroger nombre de ses étudiants). Il suffit aussi de lire son article sur la nuit du destin (laylat ul qadr) pour s’apercevoir qu’il ne maitrise pas l’arabe ; sa lecture atomiste qui n’intègre absolument pas les figures de style qurânique et de la langue arabe en général indique ses carences en la matière, comme par exemple le discours sur le particulier (partie) qui vise le général (l’ensemble).

C’est ce genre d’erreurs élémentaires qui lui font dire que la nuit de la mesure (Al-Qadar) ne pouvait pas parler de la descente du Qur’ân mais de Jésus car tout simplement au moment de sa révélation (écriture selon lui) le Qur’ân n’était pas encore descendu (écrit) dans sa totalité. Par ailleurs, les maîtres spirituels avaient déjà traité ce point, parlant de la connaissance synthétique de la Révélation dont le Prophète avait été gratifié, et de la manifestation graduelle, sur le plan chronologique, des versets qurâniques.

Il ne s’agit pas ici d’attaques ad hominem, mais de précisions afin de mieux cerner les soubassements idéologiques et personnels qui orientent leurs travaux et leurs thèses. Cela fait partie aussi de la méthode historique pour situer le contexte et les facteurs à prendre en compte quand on étudie les sources et les auteurs, de même que de se renseigner sur les témoignages (fiables ou biaisés) des disciples ou des contemporains de telle ou telle personnalité.

Critiques concernant l’interview

1) Dans le premier point : « Jusqu’ici, essentiellement ce qu’en dit la tradition musulmane, très riche mais tardive. (…) Ainsi apparaissent les influences possibles, les ajouts et les modifications qui permettent de comprendre des contradictions jusqu’ici difficilement explicables, notamment la manière dont le Coran traite les juifs et les chrétiens, appelant dans un verset à respecter la liberté de croire, dans un autre à les exterminer.

Faciles à lire en dépit d’une grande érudition, ces trois gros volumes marquent un avant et un après. Pour la première fois, en effet, renonçant au confort des communications entre pairs, des spécialistes du monde entier travaillant aussi bien sur l’islam que le judaïsme, le christianisme ou le zoroastrisme font état de leurs recherches dans un livre grand public sur l’un des sujets les plus sensibles du XXIe siècle : la vraie histoire du livre sacré de l’islam ».

Ce premier point comporte trois assertions ; la première étant le fait que la tradition musulmane serait tardive, la deuxième, que des versets se contredisent (selon lui), et la troisième, que ce travail expose, toujours selon lui, la véritable histoire du Qur’ân.

La Tradition musulmane, dans ses fondements, est contemporaine du Qur’ân et donc de la prédication du Prophète, puisque les premiers recueils bien authentifiés datent du 1er siècle de l’Hégire, et reprennent parfois une partie ou la totalité, de recueils plus anciens qui ne sont plus disponibles (pour les chercheurs du moins) de nos jours, – mais il se peut que les manuscrits orignaux ou que des copies très anciennes des originaux, existent toujours dans des cercles privés ou des centres de recherche qui n’ont pas encore eu le temps de les analyser (il y a au moins, au bas mot, plus de 400 000 manuscrits qui demandent encore à être analysés).

Pour la seconde assertion, les versets sur les juifs et les chrétiens ne se contredisent pas, car il s’agit simplement d’un contexte totalement différent. En effet, le Qur’ân invite à la liberté de conscience et à l’interdiction de forcer les gens à embrasser l’Islam, et ce, aussi bien dans les versets mecquois que médinois. Quant aux versets sur le combat, cela concerne la lutte armée contre des combattants ennemis qui lanceraient les hostilités, ils ne concernent donc ni le plan de la liberté de conscience, ni la totalité des Gens du Livre ou des non-musulmans en dehors des Gens du Livre ; seuls les combattants ennemis peuvent être combattus, et même là, le Qur’ân prévoit la captivité pouvant déboucher ensuite sur la libération gratuite ou l’échange (contre un service, une rançon, etc.), là encore, le but n’est pas l’extermination, le Qur’ân est très clair là-dessus. Il n’y a donc pas de contradiction. La liberté de conscience, la critique fondée de certains comportements déviants que l’on peut voir chez certaines communautés, le respect du vivre-ensemble, et la lutte armée en cas d’agression, sont tous évoqués dans le Qur’ân selon leur contexte propre, et ne se contredisent donc pas.

Quand les musulmans avaient déjà une forte puissance militaire (2 ans avant la mort du Prophète, donc après la révélation de la plupart des versets guerriers) ce verset fut révélé : « Il se peut qu’Allâh établisse de l’amitié entre vous et ceux d’entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allâh est Omnipotent et Allâh est Pardonneur et Très Miséricordieux.

Allâh ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allâh aime les équitables.

Allâh vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes » (Qur’ân 60, 7-9). Ce verset, révélé à la fin de la période médinoise, souligne encore la liberté de conscience, et interdit le meurtre et l’agression envers les non-musulmans, et évoque la recommandation même d’être bienfaisant envers les non-musulmans qui n’ont pas combattu les musulmans, et même la possibilité de prendre pour alliés, des non-musulmans pacifiques.

Et quand les musulmans sont revenus victorieux à la Mecque, ils ont pardonné aux idolâtres.

Pour la troisième assertion, il s’agit d’une assertion gratuite, car ce travail n’expose pas la véritable histoire du Qur’ân, mais se propose surtout de déconstruire toute la tradition musulmane et le Qur’ân en tant que « vérités historiques » sur les origines de l’Islam, ce qui n’est pas pareil. En outre, le pari n’est pas tenu, et même les différents spécialistes invoqués dans ce travail, ne sont pas unanimes entre eux.

Notons également une contradiction manifeste de la part de G. Dye, puisqu’il dit d’une part que pour la datation du Qur’ân : « Un siècle et demi après la mort du Prophète », donc environ l’an 782, mais il dira aussi dans la même interview : « D’abord, le Coran est un texte qui n’acquiert une forme proche de celle que nous connaissons qu’entre le début et la fin de la deuxième moitié du VIIe siècle », de 650 à 700. Or, ces deux dates sont fausses, puisque les estimations les plus pessimistes datent le Qur’ân entre 650 et 675 (voir François Déroche sur la paléographie du parisino-petropolitanus et le manuscrit de Birmingham), et une date encore plus ancienne selon les résultats obtenus au C14, comme nous le verrons plus loin.

2) « Les historiens s’intéressent au Coran depuis le XIXe siècle. En quoi ce Coran des historiens innove-t-il ?

Guillaume Dye : Il marque un changement de paradigme dans l’approche même de l’histoire du Coran et des débuts de l’islam. Là où les biblistes et les spécialistes du Nouveau Testament n’ont pas hésité à remettre largement en doute le récit religieux de base, les islamologues ont fait davantage confiance aux récits traditionnels sunnites et en sont restés tributaires, ce qui les a amenés, par exemple, à négliger la tradition chiite qui en donnait une image en partie différente. Beaucoup continuent ainsi de prendre appui avant tout sur les sources littéraires musulmanes tardives avec la conviction que celles-ci peuvent constituer le véritable fondement du discours de l’historien. Depuis les années 1970, cependant, et surtout depuis les années 2000, on assiste, notamment chez ceux qui ont participé à ce Coran des historiens, à une remise en question plus profonde de ces récits ».

S’il y a eu en effet une évolution dans l’état de la recherche dans le domaine de l’islamologie, cela a commencé déjà depuis la fin du 18e siècle, et n’a jamais été que dans un sens unidirectionnel. Dans les années 70-90, les thèses hypercritiques étaient en vogue mais ne faisaient aucunement consensus parmi les chercheurs. Désormais, depuis les années 90 jusqu’à nos jours, la plupart d’entre elles sont définitivement abandonnées par les chercheurs les plus éminents (qu’ils soient anglais, américains, arabes, iraniens, allemands, espagnols, turcs, etc.). La thèse de Gibson sur Pétra comme origine de l’Islam, l’élaboration tardive du Qur’ân jusqu’à la fin du 8e siècle et au début du 9e siècle, l’apparition de la tradition musulmane au 9e siècle, etc., toutes sont définitivement réfutées, car de nombreux éléments archéologiques, des preuves historiques, des manuscrits anciens (authentifiés), des témoignages de sources non-musulmanes, etc., ont montré l’existence du Qur’ân dans sa forme actuelle dès le 1er siècle de l’Hégire, l’existence du Prophète Muhammad et des premiers califes « bien-guidés », des doctrines et rites islamiques fondamentaux, de ahadiths couchés par écrit dès les débuts de l’Islam, de la Mecque comme centre de pèlerinage, l’existence du roi Abraha (mentionné dans les sources islamiques), l’existence de communautés juives à Médine (Yathrib à l’époque) et de chrétiens à Najrân, etc.

3) « D’abord, parce qu’elles sont tardives. Qu’il s’agisse du Coran, des hadiths, qui sont des paroles attribuées au Prophète, de la sîra, qui raconte la vie de Mahomet, ou des chroniques qui relatent les débuts de l’islam, toutes ont été élaborées un siècle et demi après la mort du Prophète ».

Il s’agit d’une thèse déjà réfutée depuis longtemps, puisque nous savons que le Qur’ân actuel existait déjà, sous forme écrite, dès les premières décennies de l’Hégire, donc à l’époque des compagnons du Prophète. De même pour les ahadiths sous forme écrite, l’on sait également que les premiers recueils datent du 1er siècle et du début du 2e siècle de l’Hégire. La Sahifa al-Sajjadiyya et la Risalat al-Huquq de l’imâm ‘Alî Zayn ul Abidîn (m. 95 H), la Sahifah de Hammam ibn Munabbih (mort en 101 H), le Tafsîr (exégèse du Qur’ân) et d’autres traités de l’imâm Jâ’far al-Sadiq (m. 148 H) rapportés par ces nombreux disciples, le Fiqh al-Akbar et le Kitâb ul-âthâr de l’imâm Abû Hanifa (m. 150 H), Le Muwatta’ et la Mudawwana al-Kubra de l’imâm Mâlik (m. 179 H), le Kitâb al-Kharâj, le Ussûl al-Fiqh et le Kitâb ul-âthâr de l’imâm Yaqûb ibn Ibrahim al-Ansari connu sous le nom d’Abû Yûsuf (m. 181 H) le disciple de l’imâm Abû Hanifa, les ouvrages al-Mabsut, al-Jami al-Kabir, al-Jami al-Saghir, al-Siyar al-Kabir, al-Siyar al-Saghir et al-Ziyadat de l’imâm Muhammad al-Shaybani (m. 189 H) lui aussi disciple de l’imâm Abû Hanifa, le Musannaf de ‘Abd ar-Razzaq as-San‘ani (m. 211 H), le Kitâb aṭ-ṭabaqât al-kabîr de Ibn Sa’d (m. 230 H), le Tafsîr (exégèse) spirituel du Qur’ân de Sahl al-Tustari (m. 283 H), et d’autres recueils encore, et d’autres dont les traces ont probablement disparu.

Tous ces recueils-là sont unanimes sur l’existence du Qur’ân actuel avant la mise par écrit de leurs ouvrages, soit avant déjà la fin du 1er siècle de l’Hégire, de même pour l’existence de milliers de ahadiths, la Ka’aba de la Mecque comme lieu de pèlerinage et comme naissance de l’Islam Muhammadien, les traités de droit (fiqh), de théologie et de spiritualité, la vie du Prophète (Sîra), etc. Ainsi, l’Islam dans ses fondements étaient déjà bien établis et connus de tous au 1er siècle de l’Hégire. Les divergences et les récits apocryphes ne se répandant essentiellement que sous l’ère des omeyyades puis des Abbassides, avec des ahadiths déformés ou inventés, des influences culturelles et religieuses externes qui viendront influencer le droit musulman et certains courants théologiques, et certaines sentences pénales ou instrumentalisations de sentences déjà existantes, par des dirigeants et juges corrompus.

Rappelons aussi que ces anciens ouvrages, se basaient aussi pour beaucoup, sur des ouvrages ou des enseignements plus anciens, et que la tradition orale était encore très importante, et que le support écrit ne retranscrivait donc qu’une partie de la tradition orale, que l’on ne peut pas du tout exclure. Dans les premiers traités de théologie, de hadith et de fiqh, l’usage des versets du Qur’ân, des invocations traditionnelles, de l’éloge du Prophète, de sa famille et de ses compagnons, et la mention de ahadiths, étaient déjà répandus et reconnus de tous, et personne ne remettait cela en cause, pas même les ahl ul bayt ou les mu’tazilites. Certes, après l’époque des compagnons, certaines pratiques inconnues jusqu’alors, de même que des récits isolés étranges ont circulé, ce qui suscitait déjà la méfiance des premiers imâms fondateurs des écoles juridiques, car d’une part, ces récits isolés contredisaient la pratique héritée des compagnons et de leurs disciples, – que des imâms comme ‘Alî Zayn ul Abidîn, Muhammad al-Bâqir, Jâ’far As-Sâdiq, Zayd ibn ‘Alî, Abû Hanifa, Hassân al-Basrî, Sûfyan at-Thawrî et d’autres ont connu personnellement -, et d’autre part, car l’instrumentalisation et les pressions politiques avaient déjà commencé. Il est à noter également que les saints imâms des ahl ul bayt reconnaissaient totalement le Qur’ân en vigueur sous le règne des 4 califes bien-guidés, et qui était aussi le même que celui en vigueur sous les omeyyades et les abbassides. Les ahl ul bayt reconnaissaient aussi la justice et l’orthodoxie religieuse de Abû Bakr, de ‘Umar et de ‘Uthmân, de même que les mérites et l’honneur de ‘Aîsha l’épouse du Prophète. Les ahl ul bayt eux-mêmes ont transmis plusieurs milliers de ahadiths remontant jusqu’au Prophète, à ‘Alî, à Fatîma, à Al-Hassân et à Al-Hussayn.

4) « Quelles sont les nouvelles méthodes utilisées ? On se fonde davantage sur l’archéologie et les documents épigraphiques, les inscriptions sur des pierres. On utilise aussi les sources littéraires chrétiennes, juives ou zoroastriennes du VIIe siècle. Évidemment, celles-ci ont aussi leurs biais, mais, étudiées de manière critique, elles peuvent fournir des informations très précieuses. Ensuite, en ce qui concerne le Coran lui-même, il est dorénavant considéré comme un écrit de l’Antiquité tardive, ce qui amène à ne plus le lire à la lumière des commentaires musulmans des IXe, Xe et XIe siècles. On l’interprète donc davantage selon la façon dont il utilise ou se démarque des littératures juives et chrétiennes de la fin de l’Antiquité. Le Coran, en effet, est plein de références aux récits et aux personnages de la Bible et du Nouveau Testament. La figure qu’il mentionne le plus n’est pas Mahomet, dont le nom n’apparaît que quatre fois, mais Moïse, suivi ensuite par Adam, Abraham, Jésus ou Noé. De même, on constate que ses thématiques centrales sont directement liées au monde biblique : l’unicité de dieu, la providence divine, la création du monde, le jugement dernier, l’alliance entre Dieu et les hommes, etc. ».

Depuis la fin du 20e siècle essentiellement, de nombreux chercheurs utilisent en effet les méthodes et données liées à l’archéologie et aux documents épigraphiques pour étudier l’Islam des origines. Ainsi, de nombreuses missions archéologiques ont été réalisées en Arabie (mais très peu à la Mecque, pour différentes raisons). Et justement, les données archéologiques et épigraphiques montrent bien la présence de l’Islam (le Qur’ân, l’existence de Muhammad en tant que Prophète, les premiers califes comme Abû Bakr, ‘Umar, ‘Uthmân, etc., les invocations traditionnelles, etc.) dès le 1er siècle de l’Hégire.

Un graffito très ancien mentionne le nom et l’importance du compagnon ‘Umar ibn al-Khattâb : « Un graffito sur la pierre écrit par un anonyme du nom de Zuhayr et daté de l’an 24 de l’hégire (644-645) a été découvert à l’est d’al-ʿUlâ en Arabie, il indique la date de la mort d’Umar : « C’est moi, Zuhayr ! J’ai écrit à l’époque de la mort de ʿUmar, en l’année 24 » » (Frédéric Imbert, “L’Islam des pierres : l’expression de la foi dans les graffiti arabes des premiers siècles”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 129, juillet 2011).

Lors

d’une campagne épigraphique à Tayma’ en Arabie Saoudite, fut découvert en 2013

un graffito daté probablement de l’an 36 de l’hégire (656) qui confirme

l’existence et la mort violente de ‘Uthmân ibn Affan : « je suis Qays, le

scribe, Abû Kuṯayir. Qu’Allâh maudisse celui qui a assassiné ‘Uthmân b. ʿAffân

et [ceux qui] ont incité à ce meurtre sans pitié ! »

(Frédéric Imbert, “Califes, princes et compagnons dans les graffiti du

début de l’islam”, Romano-arabica 15, 2015, pp. 65-66).

Il faut savoir qu’il existe des dizaines de milliers d’épigraphes qui n’ont pas encore été analysés, donc le recensement actuel n’est pas du tout exhaustif. Mais déjà en 2015, parmi quelques publications officielles, voici des épigraphes et graffitis retrouvés en Arabie datés du 1er siècle hégirien par région : « 23 (Muthallath), 24 (Qâʿ al-Muʿtadil), 27 (W. Khushayba), 40 (W. Shâmiyya), 46 (W. Sabîl), 56 (Khashna), 74 (J. Ḥuwayḍ), 78 (Qâʿ al-Muʿtadil), 80 (Qâʿ Banî Murr), 80 (W. Rimâmiyya), 80 (J. Muʿayṣim), 80 (W. Aṣîla), 80 (W. Ṣânî), 82 (J. Ḥuwayḍ), 83 (Abû ʿÛd), 83 (Aqraʿ), 84 (La Mecque), 84 (W. Ḥurumân), 91 (W. Wujayriyya), 96 (Ruwâwa), 98 (La Mecque), 98 (W. Ḥurumân). Hors de l’Arabie : 64 (Ḥafnat al-Abyaḍ, Irak), 85 (Negev, Palestine), 92 (Kharrâna, Jordanie), 93 (Usays, Syrie) ».

D’après le Thésaurus d’Épigraphie Islamique (2009) ont été retrouvés des graffitis datés entre l’an 1 et 100 hégirien : parmi les 677 écrits relevés, Muhammad est mentionné 64 fois, 12 au 1er siècle et 52 au second. Dans la plupart des graffitis Muhammad est cité parmi : Abraham, Moïse, Jésus et d’autres prophètes.

En juin 2022, une nouvelle découverte épigraphique datant de l’an 24 de l’Hégire en Arabie Saoudite a été trouvée. Selon l’agence de presse saoudienne, cette gravure a été retrouvée à Qasr Aliya dans la région de la Mecque., ce qui réfute la thèse concernant Pétra comme origine de l’Islam. Le Conseil du patrimoine saoudien a révélé une inscription islamique liée à la 3ème ère des califes bien-guidés, sous le califat de ‘Uthmân Ibn Affân, datant de l’an 24 de l’Hégire. Il a été précisé que les études archéologiques ont été menées par une équipe de spécialistes du Conseil du patrimoine sur le rocher, dirigée par le Dr. Naif Al-Qanour, directeur du Conseil de protection du patrimoine. L’inscription que l’on peut y lire dit : « Je suis Zuhayr, j’ai cru en Allâh et j’ai écrit », sous l’ère d’Uthmân Ibn Affân en l’an 24 (H) ». (Aljazeera Mubasher Channel, 10 juin 2022 : https://www.facebook.com/ajmubasher/posts/5996029320409752).

Ziauddin Sardar dans son livre Mecca: The Sacred City (Bloomsbury, London, 2014), aborde la question historique des origines de l’Islam à la Mecque, certaines analyses sont pertinentes mais d’autres font l’objet de divergences, mais sa description de l’Arabie Saoudite actuelle souffre d’exagérations et d’imprécisions malheureusement.

Shutao Wang dans sa thèse The Origins of Islam in the Arabian Context (University of Bergen, 2016) recense également de nombreux éléments historiques qui corroborent la Tradition musulmane dans les grandes lignes, et critique la thèse de Patricia Crone.

Muhammad Hamidullah, dans Les problèmes internationaux lors de la naissance du Prophète (1960), montre que la vie économique à la Mecque était bien attestée, et cite notamment le manuscrit Kitâb al-Munammaq de Ibn Habîb.

La ville de la Mecque, liée à l’Islam, est mentionnée dans de très anciens manuscrits qurâniques comme le Codex Is. 1615 I, folio 47v, radiocarbon daté entre 591 et 643 ; le Codex San’â’ DAM 01-29.1, folio 29a, radiocarbon entre 633 et 665 ; le Codex Arabe 331, folio 40 v, radiocarbon daté entre 652 et 765. On voit donc que dès le 1er siècle de l’hégire, les manuscrits historiques mentionnaient déjà la Mecque comme ville importante de l’Islam, contrairement à Pétra où on ne trouve nulle mention dans les manuscrits historiques comme ville sacrée ou importante de l’Islam durant le 1er siècle de l’Hégire.

Le Dr. Amaal Muhammad Al-Roubi (de la King Abdul-Aziz University) dans son papier académique intitulé A Response to Patricia Crone’s Books (Meccan Trade and the Rise of Islam) au début des années 2000, montrait les erreurs et falsifications linguistiques de Patricia Crone, de même que ses omissions sur de nombreux manuscrits historiques et récits de la Tradition, tout comme de ses citations partielles ou tronquées, et hypothèses peu plausibles défendues dans sa thèse. Le chercheur lui reproche aussi ses moqueries envers les arabes et les musulmans. La critique du Dr. Amaal est donc essentiellement triple : approche linguistique (arabe et grecque, puisqu’il aborde les auteurs grecs qui mentionnaient la Mecque et Médine/Yathrib avant la naissance de l’Islam), l’approche historique et l’approche logique (basée sur les éléments historiques et ceux issus de la Tradition), et accessoirement sur les découvertes archéologiques (à l’époque où son papier académique a été publié, car depuis lors, de nombreux éléments archéologiques ont été découverts et analysés, – d’autres centaines de milliers n’ont pas encore été analysés au Hijaz – confirment les éléments importants de la Tradition). De même pour Pétra, aucune preuve archéologique et aucun manuscrit historique d’époque, et aucune tradition orale répandue, n’attestent qu’elle fut la capitale de l’Islam ou le centre d’un pèlerinage islamique. Les preuves archéologiques, les manuscrits historiques d’époque et de très nombreux témoignages oraux convergent tous pour désigner la Mecque et Médine comme étant les premiers foyers importants de l’Islam Muhammadien.

En juin 2020, un frère réalisa un excellent travail, réfutant (preuves à l’appui) la thèse de Dan Gibson sur Pétra, en démontrant ses nombreuses falsifications volontaires, ce que Gibson admettra à demi-mot lors de leurs échanges. Gibson a donc menti et falsifié certaines données, puisqu’il n’a pas choisi la vraie mosquée de Medmar (qui elle était orientée vers la Mecque) mais un autre bâtiment. Quant à la mosquée de Hama en Syrie, celle-ci fut d’abord une église reconvertie en mosquée, donc sa direction datait d’avant le fait de transformer l’église en mosquée.

Pour la Mosquée de Fustat, il a manipulé quelques sources anciennes, prétendant qu’elle était tournée vers Pétra, ce qui n’était pas le cas, et occulte le fait qu’un témoignage ancien d’un chrétien indiquait bien que les musulmans priaient vers l’Est en direction de la Ka’aba.

A propos de la mosquée de Massawa as-sahaba construite en 615, il dit qu’elle était tournée vers Pétra, alors qu’elle était tournée vers Jérusalem qui était la première qibla des musulmans avant de la changer pour la Mecque.

Concernant la mosquée de Humeima, il affirme que le plan du grand bâtiment était tourné vers Pétra, mais en consultant les plans on s’aperçoit que la qibla de la mosquée n’est pas tournée dans la même direction, mais vers la Mecque. Il a prétendu ensuite dans un échange qu’il a eu avec un frère qu’en fait la construction de la mosquée est bien ultérieure à celle de tout l’édifice, mais cela est faux puisque le site de la fondation Max Van Berchem, qui a examiné le site archéologique, nous informe que les archéologistes Olon John et Foote Rebecca ont conclu que la mosquée et le reste des bâtiments ont été construits au même moment (au début du 8e siècle).

Au sujet de la mosquée de Umm al Walid en Jordanie (fondée dans la première moitié du 8e siècle), il a prétendu qu’elle était tournée vers Pétra, mais il n’en est rien puisqu’en procédant à une recherche on s’aperçoit que Gibson n’avait pas montré la mosquée mais autre chose, et que la mosquée n’était pas tournée vers Pétra mais vers le Sud (http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;jo;Mon01;9;en).

Pour la mosquée des 7 dormants (Seven sleepers), elle est bien tournée vers Pétra, mais son importance est liée au fait que cet endroit (la cave) est évoqué dans le Qur’ân (Sûrah Al Kahf), et que cette cave existait déjà avant l’apparition de l’Islam historique avec Muhammad.

Et le même constat peut être fait pour la mosquée de Sanaa au Yémen, l’emplacement de Qasr El Baî’j (où il n’y a pas de mosquée mais où Gibson s’est amusée à tracer lui-même une qibla vers Pétra), l’emplacement de Umm Jemal (où les archéologistes ont trouvé beaucoup de maisons et d’édifices mais aucune mosquée, et qui dataient d’avant l’Islam, mais là aussi Gibson s’est amusé à tracer lui-même une qibla imaginaire) et la mosquée de Mushash en Jordanie, dont la qibla n’est pas orientée vers Pétra. Même chose pour la mosquée de Siraf en Iran (construite en l’an 750 selon Gibson, mais selon l’archéologiste David Whitehouse la mosquée date du 9e siècle), mais cet édifice était sans doute à l’origine un monument Sassanide. Pour la mosquée de Samarcand, elle n’est pas orientée vers Pétra, tout comme pour la mosquée d’Al Sawaf en Irak construite en 1719 selon les dires de Gibson, qui est orientée vers la Mecque, mais qui cache selon lui, les fondations d’une ancienne mosquée pointant vers Pétra selon lui, mais aucune donnée matérielle et aucun témoignage ne laissent pourtant suggérer qu’i y avait une ancienne mosquée pointant vers Pétra avant celle-ci…Par ailleurs, la mosquée ne date pas de 1719, mais de notre ère. Concernant la mosquée de Kilwa, il n’est pas possible de déterminer si oui ou non elle était orientée vers Pétra, le but étant probablement de viser le Nord. Foncièrement malhonnête, il a dessiné une fausse qibla (vers le Nord) pour la mosquée d’Aqaba alors que celle-ci pointait vers un autre côté, et les mêmes falsifications concernent ce qu’il a affirmé sur l’église de Kathisma, la mosquée Amr ibn al As, la mosquée al Mafjar, la mosquée al Miniar, la mosquée Anjar (au Liban) et bien d’autres.

La conclusion de tout cela est que de nombreuses mosquées durant les premiers temps n’ont pas été construites ou réaménagées (à partir d’anciens édifices) en ayant pour but d’orienter matériellement le mirhab vers la Mecque de façon précise, ni même vers Pétra, soit par manque de précision, soit pour d’autres raisons, mais les fidèles eux, priaient vers la Mecque quand ils avaient la possibilité d’en déterminer la direction. Dans un hadîth du Prophète (rapporté par At-Tirmidhî dans son Jamî’ 1/342, livre de la Salât) nous apprenons que le Prophète lui-même ne voulait pas imposer la lourdeur de la précision quant à l’orientation, mais donnant une orientation comprise entre l’Ouest et l’Est qui servira alors de qibla, de même qu’à ses compagnons (résidant au Hijaz à ce moment-là) devaient se tourner vers l’Est ou vers l’Ouest pour faire leurs besoins.

Sur le commerce terrestre et maritime par rapport à la péninsule arabique et aux alentours, voir :

– Aramco World, volume 51, number 6, November/December 2000.

– “Boats of the World : From the Stone Age to Medieval Times” (Seán McGrail, p. 80).

– C. J. Gadd, “Seals of Ancient Indian Style Found at Ur”, pba, 18, pp. 191-21,. M. Wheeler.

– R. W. Thomson (with contributions from J. Howard-Johnson and T. Greenwood), “The Armenian History Attributed To Sebeos Part – I: Translation and Notes”, 1999, Translated Texts For Historians – Volume 31, Liverpool University Press, pp. 95-96

– R. G. Hoyland, “Seeing Islam As Others Saw It: A Survey And Evaluation Of Christian, Jewish And Zoroastrian Writings On Early Islam” (1997), op. cit., p. 129; idem., “Sebeos, The Jews And The Rise Of Islam” in R. L. Nettler (ed.), Medieval And Modern Perspectives On Muslim-Jewish Relations (1995), Harwood Academic Publishers in cooperation with the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, p. 89.

– A. Palmer (with contributions from S. P. Brock and R. G. Hoyland), The Seventh Century In The West-Syrian Chronicles Including Two Seventh-Century Syriac Apocalyptic Texts (1993), p. 39, pp. 37-40.

– “Byzantine trade, 4th-12th centuries”, p. 248 ; Expositio, 38: Delude iam de dextris iterum Syriae supra inuenies Arabiam.

Selon Laïla Nehmé (Directrice de recherche au CNRS en Archéologie et épigraphie des domaines nabatéen et nord-arabique), les graffiti du premier siècle de l’hégire sont beaucoup plus nombreux dans le Hijaz qu’ailleurs, ce qui prouve que la naissance de l’islam se situe bien dans le Hijaz (http://www.orient-mediterranee.com/IMG/pdf/biblio_nehme_2016.pdf et http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article181).

Précisons aussi que l’absence (actuelle du moins) d’épigraphes sur certains sujets ou événements n’implique pas son inexistence à l’époque concernée, d’une part car il se peut que les traces aient été détruites pour différentes raisons (humaines ou naturelles) ou qu’on finisse par les retrouver après un certain temps, et d’autre part, car la tradition orale restait importante ou que pour certaines personnes, la mention de certaines choses à travers des inscriptions dans des pierres ou des supports écrits n’était pas pertinente, adéquate (car trop sacré) ou autre. Aussi, par soucis de concision, les auteurs des épigraphes employaient des expressions plus courtes, synthétiques ou « compressives », mais découlant d’enseignements plus complets et explicites à l’origine, et auxquelles renvoient les formulations lapidaires et plus concises. Encore aujourd’hui, malgré l’abondance d’espace pour envoyer des textes complets, beaucoup d’êtres humains emploient le langage « SMS » ou des abréviations multiples par mimétisme ou pour gagner du temps.

Quant à l’Arabie, de nombreuses tombes appartenant aux compagnons du Prophète ainsi que des maisons appartenant aux proches du Prophète ont été détruites par les autorités saoudiennes. Fort heureusement, des photographies avaient déjà été prises à l’époque avant leur destruction.

La mention du Prophète Muhammad n’était donc ni rare ni inexistante durant le premier siècle de l’hégire. Cependant, si on retrouve plus de traces au second siècle, c’est parce que les gens n’étaient pas majoritairement lettrés, mais avec l’impulsion de l’islam et son injonction incitant à apprendre à lire et à écrire, les nouvelles générations apprendront rapidement à lire puis à rédiger leurs propres ouvrages en y consignant leurs commentaires, leurs expériences, leurs observations et leurs réflexions.

Même dans les sources non-musulmanes anciennes, on y trouve la mention du Prophète Muhammad et des arabes ainsi que de leur « nouvelle » religion spécifique.

Un prêtre, Thomas, dit Le Presbyte, vers 640 relate en syriaque une bataille impliquant les Arabes dans ses “Chroniques”. Une bataille a donc eu lieu près de Gaza, à 19 kilomètres, à l’est entre les Romains, soit les Byzantins, et les Tayyaye : les Arabes (majoritairement).

La plus ancienne mention de Muhammad connue dans des écrits non-musulmans est celle d’un chroniqueur chrétien témoignant en langue syriaque de la prise de Gaza sous Umar 1er par les musulmans.

Il dit dans ses Chroniques : « Dans l’année 945, indiction 7 (l’an 634 du calendrier actuel), le vendredi 4 février, il y a eu une bataille entre les Romains et des Tayyaye de Muhammad en Palestine, à 12 miles à l’est de Gaza. Les Romains ont fui, laissant derrière eux le patriarche Bryrdn, que les Tayyaye ont tué. Quelques 4000 pauvres villageois de Palestine ont été tués là, chrétiens, juifs, samaritains. Les Tayyaye ont ravagé la région entière ». Si la bataille est attestée historiquement, les descriptions que donnent ce prêtre ne possèdent aucun fondement historique, puisque à cette époque, la région ne fut pas dévastée, et les civils et les hommes religieux (dans leurs habitations ou lieux de culte) furent amplement épargnés par le conflit. Il s’agissait donc sans doute d’un polémiste visant à diaboliser l’islam et les musulmans pour éviter que les gens ne se convertissent en masse à l’islam comme cela fut déjà le cas au sein des populations arabes d’Arabie.

En effet, les populations arabes en Arabie, ainsi que les autres populations en Syrie, en Irak, en Perse, au Maghreb, en Egypte et en Palestine, n’auraient pas accepté massivement l’islam si cette religion-civilisation représentait quelque chose de repoussant ou d’injuste, mais elles virent plutôt en islam une religion pure, épurée des altérations de leur propre religion ou culte dégénérées, et accueillirent les musulmans en libérateurs (à l’époque du Prophète et des 4 califes bien-guidés, car après cette période, il y a eu des dérives et de nombreux facteurs complexes, à la fois positifs et négatifs). Que ce soit chez les berbères, les perses, les africains, les turcs, les kurdes ou les autres ethnies, parmi ceux qui embrassèrent l’islam, ils donnèrent des maîtres spirituels de renom, des grands scientifiques, des poètes de haute volée, des penseurs remarquables, des gens vertueux et des femmes d’une grande noblesse (intellectuelle et morale), sans même parler du renouveau prodigieux de leur civilisation qui reprit vit tout d’un coup (auparavant morte ou dégénérée). Ainsi, même là où les arabes étaient minoritaires ou que les dirigeants furent des personnes issues des populations locales, ils adoptèrent l’islam en masse. Cependant, la conversion ne fut nullement forcée, puisqu’on dénotait encore la présence de grandes communautés non-musulmanes en Perse, en Egypte, en Syrie et ailleurs jusqu’au 12e siècle, et après le 12e siècle, de nouvelles vagues de conversions importantes furent observées (notamment grâce à la prédication de nombreux maîtres spirituels musulmans), et le noyau des communautés non-musulmanes se resserra mais existait toujours. Voir par exemple Les préludes de l’Islam : Ruptures et continuités dans les civilisations du Proche-Orient, de l’Afrique orientale, de l’Arabie et de l’Inde à la veille de l’Islam sous la direction de Christian Robin, Paris, éd. De Boccard, 2013.

D’autres textes datant de la même période relatent globalement la même chose comme le fragment “on the Arab Conquests” (après 636, donc quelques années après la mort du Prophète)

Il y a aussi Doctrina Jacobi Nuper Baptizati (633-640) (voir “Jacobi Nuper Baptizati”).

Citons également Sophrone (560-638) et la prise de Jérusalem par ‘Umar ibn al-Khattâb : « Les infidèles de Sarrasins sont entrés dans la cité de notre seigneur le Christ, Jérusalem, avec la permission de Dieu et comme punition pour notre négligence, immense, et aussitôt en courant ils arrivèrent au lieu appelé Capitole. Et prirent avec eux des hommes, certains par la force, d’autres de leur plein gré, afin de nettoyer ce lieu et y édifier cette maudite chose, destinée à leur prière qu’ils appellent mosquée (midzgitha) ».

Sophrone est le prêtre qui a donné les clés de Jérusalem à Umar lors de la prise de la ville par les musulmans. Le nettoyage des immondices au mont du temple souillé par les chrétiens conforte les récits des chroniqueurs musulmans, tels que l’exégète, médecin et imâm At-Tabarî. Sophrone, auparavant hostile, changea ensuite d’avis en voyant le bon comportement et la tolérance des musulmans à leur égard.

Robert G. Hoyland a rassemblé de nombreux textes issus des sources non-musulmanes au début de l’Islam, dans son Seeing Islam as Others Saw it. A survey and analysis of the Christian, Jewish and Zoroastrian writings on Islam (1997).

Citons aussi Solange Ory, qui, dans “Aspects religieux des textes épigraphiques du début de l’Islam” (Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Année 1990, 58, pp. 30-39) aborde la question des textes épigraphiques du début de l’islam, où des textes datant du 1er et du 2e siècle de l’hégire, mentionnent le Prophète Muhammad, le Qur’ân (versets et sûrates) et des invocations connues dans la tradition islamique.

D’autres chercheurs ont également étudié ce domaine plus récemment (après les années 2000 et 2010) comme Frédéric Imbert (“L’Islam des pierres : l’expression de la foi dans les graffiti arabes des premiers siècles”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 129, juillet 2011 : https://journals.openedition.org/remmm/7067#tocto1n3) ainsi que les travaux de Nehmé Laïla (née en 1966, est une archéologue française, spécialiste de l’archéologie du Proche-Orient au Laboratoire d’études sémitiques anciennes (LESA) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)) où ce genre d’artefacts ont été retrouvés un peu partout en Arabie (dont le Hijaz), à Pétra (actuelle Jordanie) et au Yémen. Précisons cependant que les fouilles au Hijaz sont encore maigres et que les chercheurs trouveront probablement bien plus de manuscrits ou d’objets épigraphiques dans les prochaines années (c’est ce que disait Nehmé Laïla en 2017 en tout cas). Par rapport aux graffitis, on trouve des versets qûraniques correspondant exactement à la lettre et au sens du Qur’ân officiel, tout comme des invocations islamiques qui reprennent partiellement des versets qûraniques ou qui utilisent des formes « compressantes » dans une même invocation ou expression, plusieurs versets du Qur’ân.

Actuellement, voici ce que l’on peut dire concernant l’état des recherches dans ce domaine (en 2012) : « Les récentes prospections épigraphiques menées en Arabie Saoudite en novembre 2012 dans le cadre de la mission Oasis d’Arabie (CNRS, UMR 8167) ont permis de découvrir de nouveaux textes arabes datant des deux premiers siècles de l’Hégire. Il s’agit essentiellement de graffiti islamiques que la mission épigraphique se donnait pour but de relever et d’analyser. Lors d’une première prospection autour de la ville de Najrân (au sud de l’Arabie, près de la frontière yéménite) notre attention a été particulièrement attirée par une cinquantaine de graffiti rassemblés sur des amoncellements de rochers au lieu-dit al-Murakkab. Les relevés systématiques ont mis en évidence la présence d’un noyau de textes très anciens dont l’un est daté de 59 de l’Hégire (678 de notre ère). Curieusement, ce texte est associé à des représentations gravées grandeur nature d’hommes aux bras levés dans la position dite de l’orant. Sans aucun doute ces figures humaines sont contemporaines des textes épigraphiques ; au-dessus de l’une d’entre elles, le nom d’al-Hayṯam b. Bishr se trouve gravé et se répète dans divers autres sites des alentours de Najrân. Toutefois, la découverte la plus spectaculaire sur le site a été un graffito inédit et autographe de ‘Umar Ibn al-Khattâb, compagnon du prophète et second calife de l’islam, assassiné en 24 / 644. Lors d’une seconde prospection au nord de l’Arabie, la mission épigraphique a relevé environ 200 graffiti agglutinés sur quelques parois rocheuses près de Dûmat al-Jandal » (“Graffitis islamiques du début de l’islam : nouvelles découvertes en Arabie Saoudite”, Canal Académie, par Frédéric Imbert, 26 mai 2013 : http://www.canalacademie.com/ida10344-Graffiti-islamiques-du-debut-de-l-islam-nouvelles-decouvertes-en-Arabie-Saoudite.html).

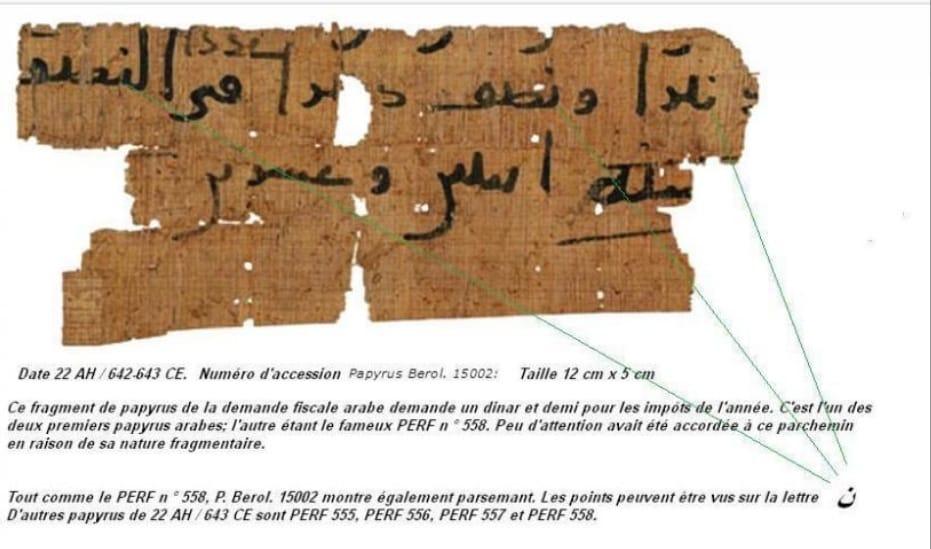

En Egypte, des papyrus administratifs datés de l’an 22 (de l’Hégire) font déjà référence à l’Islam et sont datés selon le calendrier hégirien. PERF 558 est un manuscrit du 7e siècle découvert en Égypte à Héracléopolis Magna. C’est un des plus anciens papyri contenant du texte en langue arabe qui nous soit parvenu, ainsi que le plus ancien document daté dans le calendrier musulman (Pierre Larcher, « Reviews », Arabica, vol. 61, nos 1/2, 2014, pp. 186–189).

« Points et hamzas ajoutés, pour le reste, orthographe inchangée.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اخذ عبد اله

ابن جبر واصحبه من الجزر من اهنس

من خليفة تدراق ابن ابو قير الاصغر ومن خليفة اصطفر ابن ابو قير الاكبر خمسين شاة

من الجزر وخمس عشرة شاة اخرى اجزرها اصحاب سفنه وكتئبه وثقلاءه في

شهر جمدى الاولى من سنة اثنين وعشرين وكتبه ابن حديدو

1. Au nom d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux. Voici ce qu’Abdallah,

2. fils de Jabis, et ses compagnons d’armes, ont reçu à Héracleopolis

3. de la part d’un représentant de Theodorakios (Tidraq) second fils d’Apa Kyros (Abu Qir), et d’un représentant de Christophoros (Istufur) fils ainé d’Apa Kyros, cinquante moutons

4. comme moutons d’abattage et quinze autres moutons. Il les a donné à abattre pour les équipages de ses navires, ainsi que pour sa cavalerie et son infanterie cuirassée

5. le 1er du mois de Jumada, en l’année 22. Écrit par Ibn Hadidu ».

Et sur l’état actuel de la recherche à propos des manuscrits qûraniques, le Dr. Joseph E. B. Lumbard qui est docteur en études islamiques et diplomé de l’université de Yale aux Etats-unis, il a enseigné la littérature arabe à l’université américaine du Caire en Egypte et l’Islam classique à la Brandeis University aux Etats-unis. Il a également exercé sa profession de chercheur et d’enseignant à l’American University of Sharjah. Ses domaines de recherche et de spécialités englobent les études qûraniques, l’histoire civilisationnelle de l’Islam, le sûfisme (tasawwûf, appelé aussi parfois «mysticisme musulman»), la philosophie islamique, le hadith/tradition prophétique, et le dialogue inter-religieux. Dans une interview (en anglais) traduite en français sous le titre “Question contemporaine : Le Qur’ân original est il préservé ?” (publiée sur la chaine youtube du “Cercle Al-Amîn” le 15 février 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=_0IXzprAk-M), le Dr. Joseph Lumbard réfutait les thèses orientalistes qui parlaient d’une élaboration tardive et progressive du Qur’ân s’étendant sur 200 ans, et il montrait que les adeptes d’une telle thèse n’avaient pas étudié l’ensemble des manuscrits qûraniques, qui dans leur ensemble, valident bien le point de vue musulman sur l’existence complète du Qur’ân actuel à l’époque des premières décennies de l’Hégire. Il affirme en effet (vor la vidéo sus-mentionnée, vers 0min40s) : « Etant donné que de plus en plus de manuscrits sont devenus disponibles, nous sommes capables de confirmer avec une précision de plus en plus grande, scientifiquement, et aussi empiriquement que possible, que l’histoire que les musulmans (orthodoxes) ont à propos de la compilation du Qur’ân est, pour la plus grande partie, exacte. Comme l’a dit Carl Ernest (spécialiste américain en études islamiques et docteur en religions comparées), c’est une meilleure explication des données disponibles que nous avons que n’importe quelle autre théorie proposée par qui que ce soit ».

Le Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, Emilio G. Platti a dit : « Suite à la découverte de manuscrits extrêmement anciens du Coran, et à la datation au carbone 14 des folios de Birmingham entre 568 et 645 (soit entre 56 avant l’hégire et 25 après), les chercheurs dans leur majorité refusent aujourd’hui les datations tardives des manuscrits coraniques les plus anciens proposées par exemple par John Wansbrough dans son livre intitulé Quranic studies (Oxford University Press, 1977). Patricia Crone et Michael Cook avaient eux aussi suggéré qu’il n’existait aucune indication de l’existence de corans avant la fin du 1er/7e siècle (Hagarism, Cambridge University Press, 1977). Il semblerait aujourd’hui qu’une meilleure datation serait plus proche du milieu du 1er/7e siècle, voire même avant cette date ». (Emilio G. Platti, “Les plus vieux manuscrits du Coran”, 24 janvier 2017 : https://www.ideo-cairo.org/fr/2017/01/les-plus-vieux-manuscrits-du-coran).

En effet, depuis ces dernières décennies, de nombreux manuscrits du Qur’ân ont été découverts et datés du VIIe siècle comme le Parisino-petropolitanus daté de 670 à 705, celui du M a VI 165 de l’université de Tübingen en Allemagne qui a été daté de 649 à 675. Le 28 mars 2014, Michael Marx qui codirige avec François Déroche et Christian Robin le projet Coranica révèle qu’il existe à ce jour entre 1500 et 2000 feuillets qûraniques datant du 1er siècle de l’hégire.

Les chercheurs de l’université de Tübingen, avec une certitude de 95 %, fixent l’origine du manuscrit entre 649 et 675 (de l’ère chrétienne). Et par là même, ils pourraient avoir découvert le plus ancien exemplaire du Qur’ân. Une découverte particulièrement importante, qui a réuni des forces européennes, dans le cadre du projet Coranica. Par une datation au carbone 14 sur des échantillons du manuscrit, les chercheurs se sont entendus : écrit en kufi, une calligraphie arabe développée dans la ville de Kûfa (dans l’actuel Irak), il s’agit là de la plus ancienne calligraphie en arabe (du moins à ce jour), soit environ 20 à 40 ans après la mort terrestre du Prophète, et 2 à 27 ans après la propagation de la vulgate d’Uthmân (en 647 selon la tradition musulmane).

Ceci en ferait l’un des manuscrits du Qur’ân les plus anciens au monde. Quelques ratures témoignent que d’anciens textes ont pu précédé la mise par écrit du Qur’ân (le support servant probablement à d’autres fonctions ou écrits auparavant). Ce manuscrit contient 77 feuillets du Qur’ân 17/37 jusqu’au 36/57, ce qui constitue 26,2 % de la totalité du Qur’ân actuel. La taille du manuscrit qui est écrit sur un parchemin est de 19,5 cm x 15,3 cm, contenant 18-21 lignes par pages. Il serait, si on se fonde uniquement sur la datation au carbone 14, plus ancien que les Manuscrits de Sana’a au Yémen.

Mais en 2015, un autre manuscrit du Qur’ân fut découvert et dont le support (matériel écrit) est encore plus ancien que celui conservé en Allemagne. En effet, en 2015, une version manuscrite du Qur’ân est découverte dans les archives de la bibliothèque de l’Université de Birmingham (en Angleterre). Ces fragments contiennent des versets des Sûrates 18 à 20 écrits à l’encre en hijazi, un style calligraphique arabique ancien. Selon la datation au carbone 14, le support du manuscrit daterait entre 568 et 645 de notre ère, soit du temps du Prophète, qui selon la tradition islamique, a vécu entre 570 et 632. Selon David Thomas, spécialiste dans cette université de l’islam et de la chrétienté, la personne qui a retranscrit ces fragments pourrait bien avoir connu le Prophète, ainsi que « L’analyse montre qu’il y a une forte probabilité que l’animal, dont provient la peau du parchemin, vivait du temps du Prophète ou peu de temps après » (“Royaume-Uni : découverte d’un Coran datant de la naissance de l’Islam”, Le Parisien, 22 juillet 2015 : http://www.leparisien.fr/societe/royaume-uni-decouverte-d-une-des-plus-anciennes-versions-manuscrites-du-coran-22-07-2015-4964375.php).

Il dit également que ce Qur’ân est similaire au Qur’ân actuel.

Le docteur Muhammad Isa Walley, conservateur en chef des manuscrits perse et turcs à la bibliothèque nationale du Royaume-Uni, soutient que la rédaction s’est faite peu après la fabrication du support. Elle serait selon lui antérieure à la première recension du Qur’ân réalisée sous Uthmân ibn Affân, troisième calife de l’islam (proche compagnon du Prophète, qui épousa aussi deux de ses filles) qui régna de 644 à 656, ce qui en ferait l’un des plus anciens manuscrits conservés du Qur’ân à l’heure actuelle.

Certains palimpsestes seraient des versions plus anciennes. L’analyse des manuscrits de Sana’a par ultraviolets a mis au jour un texte sous le texte actuel. Après des études approfondies, il s’avère être un manuel de lecture et d’apprentissage du Qur’ân. Un autre palimpseste étudié entre autres par Mingana a été daté entre la moitié du VIIe siècle et le début du VIIIe siècle. Il constitue l’un des plus anciens témoignages qurâniques découverts à ce jour. Mais rappelons que c’est la tradition orale qui précède la tradition écrite, et que c’est la tradition écrite qui tente de « fixer » sur des supports matériels, la tradition orale. Cependant, la tradition orale étant toujours vivante, les quelques variantes ou erreurs de copistes qui sont toujours possibles, ne changeront rien à la tradition orale qui se perpétue toujours depuis l’époque prophétique, mais qui ne remonte évidemment pas plus loin, puisque le premier maillon humain de la chaine de transmission orale est le Prophète Muhammad (‘alayhî salât wa salâm) lui-même. D’ailleurs, une fois qu’un texte (avec un ou plusieurs modes de lecture) est transmis oralement à plusieurs disciples, qui à leur tour, transmettent les « textes oraux » à des centaines ou des milliers de personnes, il n’est plus possible de revenir en arrière, et quand on remonte la chaine de transmission, on voit qu’elles s’arrêtent au Prophète et à ses compagnons, et que l’on ne peut pas remonter plus loin au niveau des sources. Et contrairement à la plupart des ahadiths qui n’étaient pas mémorisés par cœur (à la lettre près), le Qur’ân a été mémorisé par des milliers de personnes du vivant même du Prophète, puis transmis de la même manière aux générations suivantes, en plus des supports écrits.

Relatons une histoire à ce sujet où : « Avant d’accéder au califat, le Al-Ma’mûn al-Abbasî s’occupait de la délibération dans les assises du palais, un jour, un juif au beau visage, parfumé et en belle tenue se présenta devant lui et tint de très beaux propos. Une fois l’assistance dispersée, Al-Ma’mûn convia le juif puis lui demanda : es-tu juif ? Il répondit : Oui.

Al-Ma’mûn : Convertis-toi à l’islam afin que je puisse t’aider et t’offrir telle et telle chose. Le juif répondit : Ne me mets pas dans l’embarras, c’est quand même la religion de mes parents et de mes ancêtres.

Après cela Al-Ma’mûn le congédia. Une année plus tard le juif revint au palais alors qu’il s’était converti à l’islâm entre temps et cette fois il parla avec beaucoup d’éloquence sur le fiqh, une fois l’assistance dispersée, Al-Ma’mûn lui demanda : es-tu notre ami de l’année dernière ?

Il répondit : oui.

Al-Ma’mûn lui demanda : Qu’est-ce qui t’a poussé à te convertir alors que tu l’avais refusé l’année dernière lorsque je te l’avais proposé.

Il répondit : je suis scribe de métier, j’ai réalisé 3 exemplaires de la Torah dans lesquels j’ai apporté des modifications, des suppressions et des rajouts. Je les ai mis en vente et j’ai réussi à les vendre avec facilité.

J’en ai fait de même avec 3 exemplaires de l’Evangile, Je les ai présenté dans une église et là aussi j’ai réussi à les vendre sans problème. Lorsque je fis de même avec le Qur’ân en modifiant et supprimant des passages de celui-ci, je l’ai présenté à des libraires, ces derniers n’ont cessé de l’examiner en me montrant à chaque fois mes fautes et à la fin ils ont refusé de me l’acheter à cause des modifications que je lui ai apporté. À ce moment-là j’ai compris que ce livre était bien préservé et qu’il ne pouvait pas subir d’altération et c’est ce qui m’a poussé à me convertir à l’islâm ». (Ibn Al-Jawzî rapporta ce récit dans son Al Muntazam fi târîkh al-mulûk wa-l’umâm 3/220).

Etant donné que le Qur’ân est mémorisé (selon les différentes lectures) par coeur, à chaque génération, par au moins des milliers de huffâz, le Qur’ân ne peut pas être altéré par des rajouts ou des modifications sans que les maîtres le sachent, car il s’agit avant tout d’un Livre qui est mémorisé et connu par cœur et dont l’écrit ne fut qu’un support secondaire bien qu’utile.

As-Suyûtî dans son célèbre al-Itqân fī-ʿulûm al-Qurʾân rapporte un certain nombre de récits qui sont souvent occultés par les orientalistes quand il est question de la recension du Qur’ân. Or, même si dans la tradition on trouve de tout (sachant que des millions de personnes ont embrassé l’Islam durant les 2 premiers siècles de l’Islam, il est normal de voir se multiplier les récits déformés ou inventés, d’autant plus lorsque des débats engagent différents groupes), il n’est pas sérieux et objectif d’occulter ou de rejeter arbitrairement ce qui ne va pas dans le sens de notre idéologie (ici en l’occurrence, celle des orientalistes malhonnêtes). Ainsi, parmi ce que les orientalistes cachent généralement, il y a le fait que, contrairement à ce qu’ils affirment, il est faux de prétendre que le fait de brûler des mushaf est une action unilatérale de notre maître ‘Uthmân par peur. Car il y a eu un consensus des Compagnons et des tabi’in (élèves des Compagnons) sur le mushaf de ‘Uthmân, et les ahl ul bayt n’ont pas contesté le corpus uthmanien. L’imâm ‘Alî disait même que s’il avait cette tâche à faire, il aurait fait comme ‘Uthmân, bien qu’il ait rédigé un corpus du Qur’ân suivant l’ordre chronologique, mais une tradition prophétique relate qu’il fallait disposer les versets et sûrates selon l’ordre indiqué par le Prophète, et où sa cohérence est démontrée par la science des lettres. Ibn Abî Dawûd relate dans son Kitab al Masahif (2/391) avec une chaîne de transmission authentique, ce que dit Suwayd Ibn Ġafala, à savoir que l’imâm ʿAlî a dit : « Ne dites que du bien au sujet de ʿUṯhmân. Par Allâh ! Il n’a rien fait de ce qu’il a fait au sujet des recueils qurâniques, sans que ce ne soit à partir d’un groupe d’entre nous ». Il ajouta : « Que dites-vous au sujet de cette lecture ? Il est arrivé à mes oreilles que quelqu’un d’entre eux a dit : « Ma lecture est meilleure que la tienne ! ». Or cela est presque un acte de mécréance. Alors, nous dîmes : « Qu’en penses-tu ? ». Il répondit : « Je pense que nous devons regrouper les gens sur un seul recueil qurânique, pour qu’il n’y ait plus de division ni de divergence ». Nous répondîmes : « C’est une excellente idée » ». L’imâm ‘Alî jure par Allâh – ne pouvant donc pas mentir en Son Nom -, qu’il ne fallait dire que du bien de ‘Uthmân en raison de ses mérites, et que son initiative concernant le Qur’ân avait l’approbation non seulement de nombreux Compagnons mais aussi de l’imâm ‘Alî lui-même, et donc l’ensemble des ahl ul bayt puisqu’il en est le chef après le Messager d’Allâh.

Pareillement pour les Compagnons spécialistes du Qur’ân comme Zayd Ibn Thâbit qui ont été en accord total avec le corpus Uthmânien. Il s’agissait là d’une initiative publique, ouverte à tous les Compagnons se réunissant dans la mosquée où le travail devait être fait. Des récits indiquent aussi que Ibn Mas’ûd avait accepté le corpus ‘uthmânien. Des orientalistes affirment également que le mushaf du Compagnon Ubayy Ibn Ka’b était différent et qu’il était opposé au mushaf uthmanien, or Ibn Hajar al-‘Asqalani relate dans son Fath ul-Barî (9/25) que Ubayy Ibn Ka’b participa à la compilation uthmanienne du Qur’ân ce qui infirme l’assertion de ces orientalistes.

Abû Tâlib al Qaysi al Gharnati dit dans son ouvrage à ce sujet que le nombre de Compagnons et de tabi’in qui ont assisté à cette recension était de 12 000 environ.

De plus, même après la finalisation de la recension, elle n’a pas été imposée, et a été présentée aux Compagnons parmi les Ansar et les Muhajirûn, ainsi qu’à leurs disciples les plus proches, et l’accord fut unanime, sans quoi, nous aurions retrouvé dans chaque région, des recensions officielles différentes, transmises oralement de génération en génération, ce qui n’a pas été le cas.

Moezzi cite d’ailleurs des récits jugés faibles du Kitab al masahif de Ibn Abî Dawûd pour essayer de démontrer des falsifications du Qur’ân (afin d’appuyer la thèse défendue par quelques shiites). Cependant, ce qu’il occulte, c’est que dans le même ouvrage, nous avons des récits jugés fiables (authentiques ou bons) qui disent l’inverse, à savoir par exemple, le récit de ʿAbd Ḫayr : « J’ai entendu ʿAlî dire : « C’est Abû Bakr qui est le plus digne de récompense en ce qui concerne les recueils qurâniques. (Que) La Miséricorde d’Allâh soit sur Abû Bakr ! Ce fut le premier qui recueillit le Livre d’Allâh (Qur’ân) ». Texte relaté également par As-Suyûtî dans son Al-Itqân (p. 217) et authentifié notamment par l’imâm Ibn Hajar al ‘Asqalânî.

En conclusion, on voit que la recherche (historique, scientifique, archéologique, linguistique et anthropologique), loin de balayer l’islam, conforte et renforce les fondements historiques de l’islam dans ses fondements, mais interroge ou réfute une série de récits isolés et singuliers (parmi les récits inventés) qui furent intégrés dans le patrimoine «juridique et historique» du monde musulman, et qui de plus avaient tendance à contredire le Qur’ân ou les récits abondants (mutawatir) de la Sunnah ou de la Sirah.

Pour en revenir à l’affirmation de Dye, il est vrai que le Qur’ân reprend des thèmes familiers de la Bible, mais c’est là tout à fait normal, puisque le Qur’ân est la continuation et la synthèse des révélations antérieures. Par ailleurs, ces thématiques existent aussi dans d’autres religions non-abrahamiques comme le Zoroastrisme.

5) « Certes, mais il ne s’agit plus d’interpréter tel verset coranique en se fondant prioritairement sur l’exégèse d’un commentateur musulman bien postérieur mais de rechercher quels sont les sous-textes par rapport auxquels le Coran prend position. Ils sont souvent juifs et, surtout, souvent chrétiens. Les versets coraniques sont très allusifs et supposent souvent que l’auditoire connaît le contexte. Ainsi, le verset 16 de la sourate 19 assure que Marie « s’est retirée de sa famille dans un lieu oriental », ce qui n’est compréhensible que si l’on sait qu’il fait référence à l’épisode raconté par le Protoévangile de Jacques, un récit chrétien apocryphe, où Marie est consacrée au temple de Jérusalem. Ce qu’essaient donc de faire aujourd’hui les historiens, c’est de préciser ce que fut vraiment le contexte religieux du Proche-Orient au VIIe siècle ».

Non, le passage qurânique est déjà compréhensible en soi pour en tirer un enseignement. Cependant l’étude du contexte historique pourra apporter des éléments et renseignements supplémentaires du point de vue historique. Le Qur’ân ne se propose pas d’enseigner les détails historiques, mais de mieux connaitre Dieu et Sa Volonté, de méditer sur de nombreux signes de la Création (phénomènes scientifiques, personnages historiques et prophètes, l’éthique, les rites opératifs, la psychologie, la sociologie, la métaphysique et la cosmogonie, la spiritualité et le droit, etc.) en donnant des clés et des principes, et où certains détails peuvent être connus par d’autres moyens, renvoyant ainsi les « lecteurs » aux autres modes de savoir (les anciennes Révélations, les études scientifiques, les manuscrits historiques, l’expérience spirituelle, les outils juridiques, etc.).

6) « La remise en cause de la tradition musulmane va très loin, semble-t-il, puisque certains historiens nient le fait que le Coran est le reflet de la prédication de Mahomet… Effectivement et, de toutes les remises en cause qu’entraîne cette approche nouvelle de l’historiographie, c’est de loin la plus sensible. C’est d’ailleurs sur ce point que les historiens sont restés jusqu’ici les plus tributaires des sources sunnites, pour qui le Coran est non seulement le reflet fidèle de la prédication mais le message délivré par Dieu lui-même : il n’est pas, comme la Bible ou les évangiles, l’œuvre des hommes, il est « incréé », consubstantiel à Dieu lui-même. Et c’est Mahomet qui reçoit ce message divin. Les historiens occidentaux ont sécularisé cette tradition en disant qu’il était l’auteur du Coran. Les recherches partaient donc du postulat qu’il existait un lien indissoluble entre le Coran et son Prophète. Aujourd’hui, des historiens, dont je suis, essaient d’aborder le texte différemment, en se fondant sur certains indices, par exemple des aspects du Coran qui contredisent l’image que l’on peut se faire de La Mecque au VIIe siècle. Ainsi, alors que le contexte chrétien est très prégnant dans le Coran, nous n’avons aucun indice d’une présence chrétienne substantielle dans La Mecque du VIIe siècle ».

Comme nous l’avons dit et vu, la recherche historique confirme bien le Qur’ân et la tradition musulmane dans les grandes lignes, donc, une nouvelle fois, Dye annonce une hypothèse (réfutée qui plus est) comme étant un « dogme absolu ». Par ailleurs, le Qur’ân ne se réduit pas qu’à la Mecque, et le Prophète non plus. Il a existé des communautés chrétiennes en Arabie comme en témoigne l’histoire, notamment à Najrân. A la Mecque, les chrétiens étaient certes peu nombreux, mais d’autres régions, il y en avait, tout comme des juifs (notamment à Médine).

Le spécialiste Christian Julien Robin (né en 1943), qui est historien, épigraphiste, archéologue et spécialisé dans les études liées au monde musulman et à l’Arabie pré-islamique, a recensé de nombreuses données qui corroborent les énoncés qurâniques et plusieurs ahadiths de la tradition musulmane, sur la situation religieuse, politique et culturelle qui prévalait dans l’Arabie pré-islamique ainsi qu’au début de l’Islam. Voir par exemple L’Arabie à la veille de l’Islam : Bilan clinique, Paris, éd. De Boccard, 2009 ; L’Arabie antique de Karib’îl à Mahomet : Nouvelles données sur l’histoire des Arabes grâce aux inscriptions, Aix-en-Provence, éd. Edisud, 1991 ; Juifs et chrétiens en Arabie aux Ve et VIe siècles : regards croisés sur les sources, Paris, éd. ACHCByz, 1999 ; Nagrān vers l’époque du massacre : notes sur l’histoire politique, économique et institutionnelle et sur l’introduction du christianisme (avec un réexamen du Martyre d’Azqīr), 2010 ; Arabia and Ethiopia, dans Scott Fitzgerald Johnson, éd. The Oxford Handbook of Late Antiquity, Oxford (Oxford University Press), 2012, pp. 247-332.

7) « Concrètement, qu’est-ce que cette nouvelle historiographie apporte à l’histoire du Coran ? Plus de questions et de doutes que de réponses, c’est certain, mais c’est le lot de la recherche scientifique. Si nous faisons le bilan de ce que nous savons aujourd’hui, nous pouvons dire néanmoins plusieurs choses. D’abord, le Coran est un texte qui n’acquiert une forme proche de celle que nous connaissons qu’entre le début et la fin de la deuxième moitié du VIIe siècle. Il y a toujours débat pour savoir si c’est sous le troisième calife Uthman ou après. Ce dont on est sûrs, toutefois, c’est qu’il n’y a eu que quelques décennies entre la mort du Prophète, en 632, et l’établissement d’un texte canonique. Comme pour le christianisme, où quelques décennies séparent la prédication de Jésus et l’évangile de Marc. Nous savons également que le Coran est un corpus, c’est-à-dire la réunion de textes initialement séparés, qui n’étaient pas destinés à l’origine à former un livre unique. La tradition nous dit que la collecte du Coran ne s’est faite qu’après la mort de Mahomet, mais ce fut un travail éditorial et rédactionnel plus compliqué qu’on ne le pensait, l’analyse du texte en témoigne. Celui-ci a souvent été retravaillé par des copistes ou des éditeurs postérieurs. Ainsi, il arrive très souvent que la même histoire soit racontée plusieurs fois, ce qui permet de voir des évolutions dans la manière de la raconter. Ainsi, nous pouvons affirmer que les versets 8 et 9 de la sourate 55 ont été ajoutés par un auteur différent de celui de la version initiale et qui ne la comprenait pas. De même, les fameux versets qui se contredisent sont la trace de débats et de conflits entre sensibilités différentes, ce dont témoignent de nombreuses analyses des sourates fondées sur la méthode historico-critique dans Le Coran des historiens ».

Comme déjà indiqué précédemment, le Qur’ân dans sa forme actuelle existait déjà à l’époque des compagnons, donc dès les premières décennies de l’Hégire, cette mauvaise foi et cette manipulation de G. Dye ne lui fait pas honneur. Non, les Sûrates et les versets étaient bien destinés à être réunis dans un même corpus, d’où les appellations « Kitâb », « Wahî », etc. que l’on retrouve dans le Qur’ân ou ailleurs. En effet, certains versets se ressemblent, mais l’on constate que la présence de certaines répétitions partielles prend tout son sens, lorsque l’endroit et les nuances linguistiques apportés, accentuent les sens ou apportent des précisions totalement pertinentes. Pour le reste, nous avons déjà répondu aux affirmations erronées (et hypothétiques dans le meilleur des cas) car les contradictions qu’il soulève n’existent que dans ses préjugés et son ignorance, et non pas dans le Qur’ân, où tout ceci a déjà été expliqué de façon pertinente par des maîtres spirituels, des exégètes classiques ou des chercheurs contemporains.

Par ailleurs, c’est un fragment de l’Evangile de Marc et en plus il a été finalement daté de manière certaine non pas d’avant 90 après J.C. (selon l’analyse au C14 de 2015) mais de la fin du 2e au début du 3e siècle par la paléographie sans aucun doute possible (en comparant), en effet : « L’Egyptian Exploration Society, l’organisation responsable des fouilles dans les régions de l’Égypte et du Soudan, a fait l’annonce du fragment connu sous le nom de “P. Oxy LXXXIII 5345” sur son site internet jeudi dernier. “Après une comparaison rigoureuse avec d’autres textes objectivement datés, la calligraphie de ce papyrus est attribuée à la fin du deuxième siècle au début du troisième siècle après JC”, a déclaré la société ». (“Un ancien manuscrit de l’Évangile de Marc datant du deuxième siècle a été découvert”, i chrétien, 31 mai 2018 : http://www.ichretien.com/actualite/un-ancien-manuscrit-de-l-evangile-de-marc-datant-du-deuxieme-siecle-a-ete-decouvert-5018.html).

Pour les 2 feuillets de Birmingham contenant les sûrates 18 à 20 (il y a donc la sûrate 19) au C14 : « Avec un degré de certitude de 95,4%, l’analyse conclut que les deux feuillets manuscrits du livre sacré ont été rédigés entre 568 et 645 de notre ère. Or, dans la tradition islamique, Muhammad a vécu entre 570 et 632. Il est donc hautement probable que ces bribes du Coran aient été rédigées du temps du Prophète ».

« Avec un degré de certitude de 95,4%, l’analyse conclut que les deux feuillets manuscrits du livre sacré ont été rédigés entre 568 et 645 de notre ère. Or, dans la tradition islamique, Muhammad a vécu entre 570 et 632. Il est donc hautement probable que ces bribes du Coran aient été rédigées du temps du Prophète ». (“Birmingham Qur’an manuscript dated among the oldest in the world”, University of Birmingham, 22 juillet 2015 : https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2015/07/quran-manuscript-22-07-15.aspx).

8) « Si ce n’est pas Mahomet, qui sont les rédacteurs du Coran ? Il est impossible de donner des noms, mais nous pouvons dresser le profil de certains auteurs. Prenez la sourate 19, par exemple. C’est certainement un moine palestinien qui a mis sa plume au service des conquérants. Ce texte témoigne en effet de traditions chrétiennes spécifiques à la région de Jérusalem. Les versets 1 à 33 marquent ainsi une vraie convergence entre chrétiens et musulmans. Mais les versets 34 à 40 sont, au contraire, très hostiles aux chrétiens : c’est un travail postérieur qui veut réviser le texte ancien ».

D’une hypothèse non-démontrée, Dye en tire une conclusion péremptoire sans procéder à une démonstration rigoureuse, ce dont il nous a habitué depuis longtemps. Aucun indice historique, même maigre, ne laisserait suggérer une telle chose, sur base de simples ressemblances, même sur le plan purement rationnel. Et comme déjà évoqué au début, le Discours qurânique s’articule sur plusieurs axes, et selon l’axe abordé, le discours portera sur un point précis, donnant de fil en aiguille, une vision globale des rapports avec les autres. Sur le plan du vivre-ensemble, le respect sera de mise ; sur le plan militaire ceux qui prennent les armes pour combattre les musulmans ou les non-musulmans sous leur autorité seront alors combattus ; les vérités révélées et qualités des autres communautés religieuses seront rappelées et évoquées, tout comme le mauvais comportement, les mauvaises interprétations ou les altérations qu’ont subi leurs livres sacrés ou religieux au fil du temps. Tout cela n’est pas du contradictoire sur le plan factuel tout comme sur le plan logique.

Le choix de la langue arabe n’est pas anodin non plus, car cette langue, – qui contrairement à ce qui peut se dire ici et là semble bien précéder l’hébreux et d’autres langues sémitiques -, répond parfaitement aux objectifs du Message islamique. Ce n’est pas pour rien si de nombreux persans, turcs, berbères, juifs, européens, chinois, caucasiens, africains et autres, ont maîtrisé cette langue quand ils se sont mis à l’étudier, tout en la trouvant riche et passionnante.

Comme le note le spécialiste du sûfisme et « l’islamologue » Titus Burckhardt dans son L’art de l’Islam (éd. Sindbad, 1999) une langue archaïque comporte la possibilité de condenser toute une doctrine en une formule brève et concise comme un diamant. Cette possibilité est actualisée pleinement dans le Qur’ân. La concision de la phrase n’en limite pas la profondeur, phrase d’ailleurs brève et répétitive. Ce langage rythmé et cristallin est parfaitement adapté au symbolisme. Rigoureusement phonétique, les lettres désignent également les sons, reflet du Verbe et du Souffle divin qui actualise les formes. « L’identification du son et de l’acte est immédiate et spontané ».

« Tout mot arabe dérive d’un verbe constitué par trois sons invarariables, qui sont comme un idéogramme sonore, et dont dérivent jusqu’à douze différents modes verbaux (…) chacun de ces modes produisant à son tour toute une constellation de substantifs et d’adjectifs, dont le sens premier se rattachera toujours, d’une manière plus ou moins directe, à celui de l’acte fondamental représenté par la racine trilitère de tout « l’arbre » verbal » (op.cité). D’ailleurs, le classement dans les dictionnaires traditionnels en arabe n’est pas par ordre alphabétique mais par racines trilitères. Par exemple, si l’on recherche un de ces mots : qadam (pied), qadîm (ancien), taqaddama (est antérieur), muqaddam (représentant), muqaddimah (introduction), on va à QDM, comme le notait Aminour Belisma dans son article Coran et langue arabe (1er décembre 2006 sur son blog http://aminour.unblog.fr/2006/12/01/coran-et-langue-arabe/).

« Il est évident que cette transparence sémantique du langage, le fait qu’il découle tout entier, dans son symbolisme, de la nature phonétique du verbe, est une preuve de sa relative primordialité. C’est qu’à l’origine, et dans le fond même de notre conscience, les choses sont spontanément conçues comme des déterminations du son primordial qui résonne dans le coeur, ce son n’étant autre chose que l’acte premier, non individualisé, de la conscience ; à ce niveau ou dans cet état, « nommer » une chose, c’est s’identifier avec l’acte ou le son qui la produit (…) La langue arabe est comme suspendus à l’intuition auditive » » (op. cité).

C’est pourquoi la psalmodie du Texte qurânique (qui a donné la science du tajwîd) suggéré par le rythme qui lui est inhérent lui rend tout son relief et lui restitue son caractère proprement rituel par analogie au son primordial et indifférencié qui est comme la substance de l’énonciation divine perpétuelle. C’est pour cette raison que tout musulman (non-arabe) apprend au minimum quelques versets qurâniques en langue arabe, ne serait-ce que pour accomplir la prière rituelle, généralement on commence par l’apprentissage de la Sûrah Al Fatiha, qui est courte mais fondamentale dans la prière canonique. Il goûte ainsi à une « saveur » et a conscience que son intelligence dans sa totalité participe plus directement à la Parole Divine.

Le mot arabe « mubîn » avec lequel Allâh qualifie la langue arabe : « hâdhâ lisânun ‘arabiyyun mubîn » (« Celle-ci est une langue arabe évidente ») Qur’ân 16,103, correspond au mot français « perspicuité », du latin perspicuus [transparent, qui laisse passer la lumière] avec le suffixe ité -itas- qui en exprime la qualité. Ainsi, en parlant de la langue arabe, Abdul Hâdi Ivan Aguéli dans son Traité de l’Unité (attribué à tort à Ibn ‘Arabî selon certains spécialistes) dit : « cette langue est algébrique, de sorte que l’étude de sa grammaire est, pour ainsi dire, l’exposition du mécanisme de la pensée. Il est difficile de faire un faux raisonnement en arabe sans faire des fautes de syntaxe, de lexique ou autres. La perspicuité de la phrase arabe est la meilleure preuve de la sainteté de cette langue, c’est-à-dire de sa primordialité ou de son édénisme ».

Des auteurs et connaisseurs comme René Guénon, Michel Vâlsan, Charles-André Gilis, Muhammad Vâlsan et Pierre Lory ont montré, qu’avec la science des lettres (‘ilm al hurûf), où chaque lettre de l’alphabet arabe possède une valeur numérique, la cohérence du Texte qurânique était démontré (plusieurs calculs et analyses à l’appui), avec une signification métaphysique des plus profondes. Cette science, dit-on, remonterait jusqu’à l’imâm ‘Alî (la détenant du Prophète Muhammad), et fut transmise ou communiquée (de façon verticale et/ou horizontale) à de nombreux maîtres spirituels, dont l’imâm Jâ’far As-Sâdiq, Ibn ‘Arabî, Al-Qashanî et d’autres.

D’autres chercheurs, comme Marcel André Boisard, Jacques Berque, Martyn Smith, Dale F. Eickelman, Ralph et Richard Lazarus, F. E. Peters, Richard Bulliet ou Raymond Farrin (voir son excellent ouvrage Structure and Qur’anic Interpretation: A Study of Symmetry and Coherence in Islam’s Holy Text, éd. White Cloud Press, 2014) montrent la cohérence du Texte qûranique et donc son unité, excluant une composition hétérogène par différents auteurs à travers le temps (hypothèse qui n’a jamais pu être vérifiée, et qui reposait aussi sur une datation tardive, aujourd’hui définitivement réfutée).

Il y a aussi les analyses linguistiques qui montrent les subtilités des versets et leur correspondance analogique avec la science, l’histoire, la sociologie, la psychologie, etc., comme les conférences et cours donnés par Nouman Ali Khan, qui s’est spécialisé dans ce domaine depuis de nombreuses années.